2024年01月25日

ゴッホの『ひまわり』を東京新宿SOMPO美術館で観る。

ゴッホの『ひまわり』を東京新宿SOMPO美術館で観る。

先日映画『永遠の門 ゴッホの見た未来 洋画 2018年』を観たことが美術館訪問のきっかけです。

東京で用事があったので、用事をすませたあとSOMPO美術館へ行き、ゴッホが描いた『ひまわり』の絵を観てきました。

フィンセント・ファン・ゴッホ:オランダ印象派の画家。1853年(日本は江戸時代末期。明治維新が1868年)-1890年(日本は明治23年)。37歳没。

ゴッホ生存当時、地球上に何十億人の人間がいたのかは知りませんが、何十億人の中のひとりという天才画家です。(あとで調べました。1900年で、16億5000万人ぐらいだったそうです)

展示してあるどの絵も保存状態が良く、『美』を堪能しました。(たんのう:満ち足りて十分なこと)

美術館の建物の入口玄関から、たいへん混雑していてびっくりしました。

写真撮影可だったので、列に並んで長いこと順番を待って写真を撮りました。

次の絵は、『アイリス』の絵です。(アヤメ、カキツバタ、花しょうぶなど)

ゴッホが描いたほかの絵も、色がとてもきれいでした。

次の絵は、3冊の本が重ねてあります。

次の絵はゴッホの作品ではありませんが、とても美しかったので写真をとりました。ここにも載せておきます。あいにく作者である画家のお名前は、メモし忘れました。写真のようですが、写真よりもさらにきれいに見えました。(追加記載:その後、「ジョージ・ダンロップ・レスリー」というイギリスの画家であることがわかりました)

自分がまだ中学生だったころ、美術部員だったのですが、当時住んでいた福岡県で、美術部顧問の女性の先生に引率されて、福岡市美術館へルノワールほかの印象派の画家の絵などを見に行きました。そんなことを思い出しました。今回同行してくれた妻が、こういうところに来たのは初めてで、自分にはこういう世界はなかったと、たいそう感激してくれました。来て良かった。

次の写真で、手前の低い白い建物がSOMPO美術館です。

複雑なつくりの歩道橋を渡って行きました。

方向音痴なわたしは、帰りに歩道橋のどこからのぼってきたのかわからなくなって、道に迷い、道を戻って、また歩道橋をのぼって逆方向へ行き、ようやく地下鉄駅へ行くルートがわかりました。

旅が好きでも地図は読めないということはあります。(鉄道旅番組に出る芸能人の村井美樹さんがそうです)わたしにとっては、スマホの地図は、自分がどの方向を向いているのかわからず、いつもチンプンカンプンです。

先日映画『永遠の門 ゴッホの見た未来 洋画 2018年』を観たことが美術館訪問のきっかけです。

東京で用事があったので、用事をすませたあとSOMPO美術館へ行き、ゴッホが描いた『ひまわり』の絵を観てきました。

フィンセント・ファン・ゴッホ:オランダ印象派の画家。1853年(日本は江戸時代末期。明治維新が1868年)-1890年(日本は明治23年)。37歳没。

ゴッホ生存当時、地球上に何十億人の人間がいたのかは知りませんが、何十億人の中のひとりという天才画家です。(あとで調べました。1900年で、16億5000万人ぐらいだったそうです)

展示してあるどの絵も保存状態が良く、『美』を堪能しました。(たんのう:満ち足りて十分なこと)

美術館の建物の入口玄関から、たいへん混雑していてびっくりしました。

写真撮影可だったので、列に並んで長いこと順番を待って写真を撮りました。

次の絵は、『アイリス』の絵です。(アヤメ、カキツバタ、花しょうぶなど)

ゴッホが描いたほかの絵も、色がとてもきれいでした。

次の絵は、3冊の本が重ねてあります。

次の絵はゴッホの作品ではありませんが、とても美しかったので写真をとりました。ここにも載せておきます。あいにく作者である画家のお名前は、メモし忘れました。写真のようですが、写真よりもさらにきれいに見えました。(追加記載:その後、「ジョージ・ダンロップ・レスリー」というイギリスの画家であることがわかりました)

自分がまだ中学生だったころ、美術部員だったのですが、当時住んでいた福岡県で、美術部顧問の女性の先生に引率されて、福岡市美術館へルノワールほかの印象派の画家の絵などを見に行きました。そんなことを思い出しました。今回同行してくれた妻が、こういうところに来たのは初めてで、自分にはこういう世界はなかったと、たいそう感激してくれました。来て良かった。

次の写真で、手前の低い白い建物がSOMPO美術館です。

複雑なつくりの歩道橋を渡って行きました。

方向音痴なわたしは、帰りに歩道橋のどこからのぼってきたのかわからなくなって、道に迷い、道を戻って、また歩道橋をのぼって逆方向へ行き、ようやく地下鉄駅へ行くルートがわかりました。

旅が好きでも地図は読めないということはあります。(鉄道旅番組に出る芸能人の村井美樹さんがそうです)わたしにとっては、スマホの地図は、自分がどの方向を向いているのかわからず、いつもチンプンカンプンです。

2024年01月24日

見学 国立競技場

見学 国立競技場

ほかの方(かた)のブログを見て、東京にある国立競技場を見学できることを知りました。

見たいと思いました。

新幹線で、びゅーんと東京まで行って、見てきました。

グラウンドのまんなかあたり、じっさいにゲームをする部分は本物の芝だそうです。

そのまわりは人工芝です。やわらかい人工芝で驚きました。

変な感想になってしまうのですが、その場に立った感じとしては、思っていたほど広くはない。

翌日と翌々日はアメリカンフットボールの試合があるそうで、コートの左右を見て、それほど長いとは感じませんでした。調べたら、約91mだそうです。サッカーコートだと、長さは105メートルだそうです。ふ~む。テレビで見るともっと広そうな感じです。今の自分は歳をとったので無理ですが、十代のころの自分だったら、これぐらいの範囲なら、びゅんびゅん走れそうな気がしました。走り心地が良さそうな地面です。走るだけで解放感に包まれてストレス解消ができそうです。

次からの写真は、4階の位置から見下ろした風景です。

いっぱいの観客がシートに座って、老眼のこの目でコートの選手を見たら、たぶん、選手がどんなプレイをしているのかを自分はわからないだろうと悟りました。スタジアムの雰囲気を味わうだけになりそうです。今の自分の場合は、プレイをテレビ画面で見るほうが見やすそうです。

4階まであがるスタンドの階段をのぼる前に、サッカー選手たちがちびっこと手をつないで出てくる出入口を自分も通ってみました。

これからテレビを見るたびに、その場所を思い出すことができそうです。

屋内の見学もできました。

ロッカールームなどです。

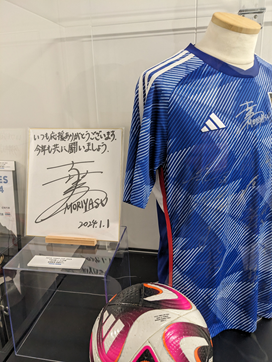

歴代の有名選手のユニフォームやサッカーボールが展示してありました。

ここでもまた変な感想をもってしまいました。

サッカーボールが小さく感じるのです。ピンポン玉(そんなことはないのですが)ぐらいの大きさ・軽さに感じました。ボールがきれいにデザインされていて、装飾品のように見えたからかもしれません。

森保一監督(もりやすはじめかんとく)のサインが展示されていました。今年元旦の日付です。

ここを見学した後に行われたアジアカップ19日イラクとの試合は、思いがけない敗戦だったようです。

勝つこともあれば、負けることもあるのが、『勝負』です。

もうかるときもあれば、損をするときもあるのが、『商売』です。

わたしは、人生は6勝4敗で十分やっていけると判断している人間です。

されど、常勝を求められるチームの指揮官の立場はたいへんです。

次のインドネシア戦は、勝てるといいですね。

(追加記載 2024年1月25日木曜日)

森保監督さん、サッカーアジアカップでのインドネシア戦勝利おめでとうございました。

国立競技場見学コメントで書き忘れたことを思い出したので追加で記載します。

競技場を設計された隈研吾さん(くまけんごさん)がデザインされた照明ホールの部分を見ました。プレイヤーがマスコミからインタビューを受ける空間です。行燈(あんどん)型の照明器具が天井から床を照らしています。

それから、以前読んだ隈研吾さんの本を紹介しておきます。

『建築家になりたい君へ 隈研吾(くま・けんご) 河出書房新社(かわでしょぼうしんしゃ)』(そういえば、国立競技場の1階外の部分から(国立競技場は、高い位置に建っています)「河出書房新社」のビルが見えました)

以下は、本を読んだ時の感想メモの一部です。

建築家は、一風変わった人に見られがちですが違いますというものでした。建築家は「神様」でも「変人」でもない。いい建築家であるためには、普通の人の普通の生活を広く知っていなければならない。普通人イコール建築家です。過去には奇抜な人が建築家でいたこともありますが、現在はチームで動いて構造物という作品を仕上げるから、普通の人格をもっていることが求められますというように受け止めました。普通の人が普通に使って、快適な建物を作品としてつくるのです。共感しました。

昔(むかし)、日本人は、狭い畳部屋で、家族全員が、食事をして、ふとんを敷いて寝たり、起きてふとんをたたんで押し入れにしまったり、折り畳み式のちゃぶ台(小さな食事用座卓)を利用して食事をしたり、やぐらこたつの上で勉強をしたり、ゲームをして余暇を過ごしたりするという狭い場所を最大限に活用するというコンパクトな生活をしていた。みんなで同時に同じことをする共同生活をしていた。

時代が流れて、生活様式に変化が生まれて、家屋の間取りにおいては、日本では、なんとか(部屋数)LDK(リビング、ダイニング・キッチン)パターンという間取りの構造になってから、家族でいっしょにという共同行動がくずれて、個別化の生活になった。

夫婦の家庭内別居とか、こどもの引きこもりが可能になった。個食(こしょく)あるいは、孤食(こしょく)という言葉も生まれた。(個食:家族そろって食事をしない)

<本を読んでいて、思考の方法に、教えがあります。自分なりに深く考えてみました>

こどもは、個室で鶏舎のニワトリのように、問題集を与えられて、テストの点取り虫になった。

こどもは、自然とのふれあいがなくなった。祖父母との交流も減った。親戚づきあいも薄くなった。こどもは、資本主義の組織で働くためのアンドロイドロボット的なものになった。こどもは、いざ、社会に出ると、人づきあいができない人間になった。脳みその中は、いつまでもこどものままで、おとなになれない人間ができあがった。というところまで、部屋の間取りから始まった考察が至ります。

(追加記載 2月8日木曜日)

日本のサッカーは、アジアカップで負けてしまいましたが、敗戦ゲームを観たあと、自分なりに思ったことがあるので、ここに書き落としておきます。

勝負に勝つために必要なものは、『ひらめき』と、『勢い(思いっきりやる)』と、『真剣チャンバラ勝負(お互いに刀を(かたなを)ぶつけあいながら闘う(たたかう。しのぎを削る。こうと決めたらあとに引かない))』です。敗戦の原因は、気迫不足でした。なにがなんでも勝ちたいと思わないと、勝負事では勝てません。

ひらめき:教科書どおりのおとなしいやり方では勝負には勝てません。『おとなしいこと』は、勝利にはつながりにくい。某選手のように、『ブラボー』と叫び続けるぐらいでちょうどいい。

頭(あたま・監督)を代えたからといって勝てるものでもありません。ほかに適任者(人材)があればいいですが、なければ、首をすげかえても戦力は低下します。

ほかの方(かた)のブログを見て、東京にある国立競技場を見学できることを知りました。

見たいと思いました。

新幹線で、びゅーんと東京まで行って、見てきました。

グラウンドのまんなかあたり、じっさいにゲームをする部分は本物の芝だそうです。

そのまわりは人工芝です。やわらかい人工芝で驚きました。

変な感想になってしまうのですが、その場に立った感じとしては、思っていたほど広くはない。

翌日と翌々日はアメリカンフットボールの試合があるそうで、コートの左右を見て、それほど長いとは感じませんでした。調べたら、約91mだそうです。サッカーコートだと、長さは105メートルだそうです。ふ~む。テレビで見るともっと広そうな感じです。今の自分は歳をとったので無理ですが、十代のころの自分だったら、これぐらいの範囲なら、びゅんびゅん走れそうな気がしました。走り心地が良さそうな地面です。走るだけで解放感に包まれてストレス解消ができそうです。

次からの写真は、4階の位置から見下ろした風景です。

いっぱいの観客がシートに座って、老眼のこの目でコートの選手を見たら、たぶん、選手がどんなプレイをしているのかを自分はわからないだろうと悟りました。スタジアムの雰囲気を味わうだけになりそうです。今の自分の場合は、プレイをテレビ画面で見るほうが見やすそうです。

4階まであがるスタンドの階段をのぼる前に、サッカー選手たちがちびっこと手をつないで出てくる出入口を自分も通ってみました。

これからテレビを見るたびに、その場所を思い出すことができそうです。

屋内の見学もできました。

ロッカールームなどです。

歴代の有名選手のユニフォームやサッカーボールが展示してありました。

ここでもまた変な感想をもってしまいました。

サッカーボールが小さく感じるのです。ピンポン玉(そんなことはないのですが)ぐらいの大きさ・軽さに感じました。ボールがきれいにデザインされていて、装飾品のように見えたからかもしれません。

森保一監督(もりやすはじめかんとく)のサインが展示されていました。今年元旦の日付です。

ここを見学した後に行われたアジアカップ19日イラクとの試合は、思いがけない敗戦だったようです。

勝つこともあれば、負けることもあるのが、『勝負』です。

もうかるときもあれば、損をするときもあるのが、『商売』です。

わたしは、人生は6勝4敗で十分やっていけると判断している人間です。

されど、常勝を求められるチームの指揮官の立場はたいへんです。

次のインドネシア戦は、勝てるといいですね。

(追加記載 2024年1月25日木曜日)

森保監督さん、サッカーアジアカップでのインドネシア戦勝利おめでとうございました。

国立競技場見学コメントで書き忘れたことを思い出したので追加で記載します。

競技場を設計された隈研吾さん(くまけんごさん)がデザインされた照明ホールの部分を見ました。プレイヤーがマスコミからインタビューを受ける空間です。行燈(あんどん)型の照明器具が天井から床を照らしています。

それから、以前読んだ隈研吾さんの本を紹介しておきます。

『建築家になりたい君へ 隈研吾(くま・けんご) 河出書房新社(かわでしょぼうしんしゃ)』(そういえば、国立競技場の1階外の部分から(国立競技場は、高い位置に建っています)「河出書房新社」のビルが見えました)

以下は、本を読んだ時の感想メモの一部です。

建築家は、一風変わった人に見られがちですが違いますというものでした。建築家は「神様」でも「変人」でもない。いい建築家であるためには、普通の人の普通の生活を広く知っていなければならない。普通人イコール建築家です。過去には奇抜な人が建築家でいたこともありますが、現在はチームで動いて構造物という作品を仕上げるから、普通の人格をもっていることが求められますというように受け止めました。普通の人が普通に使って、快適な建物を作品としてつくるのです。共感しました。

昔(むかし)、日本人は、狭い畳部屋で、家族全員が、食事をして、ふとんを敷いて寝たり、起きてふとんをたたんで押し入れにしまったり、折り畳み式のちゃぶ台(小さな食事用座卓)を利用して食事をしたり、やぐらこたつの上で勉強をしたり、ゲームをして余暇を過ごしたりするという狭い場所を最大限に活用するというコンパクトな生活をしていた。みんなで同時に同じことをする共同生活をしていた。

時代が流れて、生活様式に変化が生まれて、家屋の間取りにおいては、日本では、なんとか(部屋数)LDK(リビング、ダイニング・キッチン)パターンという間取りの構造になってから、家族でいっしょにという共同行動がくずれて、個別化の生活になった。

夫婦の家庭内別居とか、こどもの引きこもりが可能になった。個食(こしょく)あるいは、孤食(こしょく)という言葉も生まれた。(個食:家族そろって食事をしない)

<本を読んでいて、思考の方法に、教えがあります。自分なりに深く考えてみました>

こどもは、個室で鶏舎のニワトリのように、問題集を与えられて、テストの点取り虫になった。

こどもは、自然とのふれあいがなくなった。祖父母との交流も減った。親戚づきあいも薄くなった。こどもは、資本主義の組織で働くためのアンドロイドロボット的なものになった。こどもは、いざ、社会に出ると、人づきあいができない人間になった。脳みその中は、いつまでもこどものままで、おとなになれない人間ができあがった。というところまで、部屋の間取りから始まった考察が至ります。

(追加記載 2月8日木曜日)

日本のサッカーは、アジアカップで負けてしまいましたが、敗戦ゲームを観たあと、自分なりに思ったことがあるので、ここに書き落としておきます。

勝負に勝つために必要なものは、『ひらめき』と、『勢い(思いっきりやる)』と、『真剣チャンバラ勝負(お互いに刀を(かたなを)ぶつけあいながら闘う(たたかう。しのぎを削る。こうと決めたらあとに引かない))』です。敗戦の原因は、気迫不足でした。なにがなんでも勝ちたいと思わないと、勝負事では勝てません。

ひらめき:教科書どおりのおとなしいやり方では勝負には勝てません。『おとなしいこと』は、勝利にはつながりにくい。某選手のように、『ブラボー』と叫び続けるぐらいでちょうどいい。

頭(あたま・監督)を代えたからといって勝てるものでもありません。ほかに適任者(人材)があればいいですが、なければ、首をすげかえても戦力は低下します。

2023年11月24日

東京駅丸の内駅前広場

東京駅丸の内駅前広場

帰りの新幹線の発車時刻まで時間があったので、駅前広場で座れるところに腰かけてぼーっとしながらしばらく過ごしました。

まわりにもちらほらと、時間つぶしのような人たちが座っていました。お年寄りもいるし、女性のグループもいるし、アジア系と思われる海外の人たちもいました。

ときおりスズメが、なにかくれ~というように、コンクリートでできた地べたから、こちらの顔を見上げてきます。

次の写真は、駅構内、天井の部分です。とてもきれいです。

まわりは背の高いビルディングばかりが林立しています。

思うに、東京の高層ビルだらけの風景は、普通ではない、異常な風景です。

コンクリートとアスファルト、ガラスと金属と石でできあがった効率最優先の世界です。

自然に満ちた山も川も畑も田んぼもないという世界です。自然との共生というよりも自然との戦いに勝った世界です。

地方に暮らす者にとっては、東京駅丸の内駅前広場というこの場所は、一生に一度も来ない。あるいは、数回しか来ない場所です。

毎朝ここを通勤で通る人たちは、いつもなにかに追いたてられ、たいてい、なにものかと競争する毎日を送っているように思えます。

競争ができるだけの精神力と体力があるうちはいいけれど、歳をとると体力が落ちて、思考力も弱くなってきます。

ここは、長い人生のうちの一時期を過ごすだけの場所だと思うのです。

このあと新幹線に乗って家に帰りました。

いつも品川駅で新幹線に乗降することが多いです。

始発の東京駅だと、ホームへの入線時刻が案外早いのだと気づきました。発車時刻の15分前から20分前ぐらいに指定席券を買った乗車する新幹線が入ってきます。

ありがたい。車内が待合室みたいなものです。

帰りの新幹線の発車時刻まで時間があったので、駅前広場で座れるところに腰かけてぼーっとしながらしばらく過ごしました。

まわりにもちらほらと、時間つぶしのような人たちが座っていました。お年寄りもいるし、女性のグループもいるし、アジア系と思われる海外の人たちもいました。

ときおりスズメが、なにかくれ~というように、コンクリートでできた地べたから、こちらの顔を見上げてきます。

次の写真は、駅構内、天井の部分です。とてもきれいです。

まわりは背の高いビルディングばかりが林立しています。

思うに、東京の高層ビルだらけの風景は、普通ではない、異常な風景です。

コンクリートとアスファルト、ガラスと金属と石でできあがった効率最優先の世界です。

自然に満ちた山も川も畑も田んぼもないという世界です。自然との共生というよりも自然との戦いに勝った世界です。

地方に暮らす者にとっては、東京駅丸の内駅前広場というこの場所は、一生に一度も来ない。あるいは、数回しか来ない場所です。

毎朝ここを通勤で通る人たちは、いつもなにかに追いたてられ、たいてい、なにものかと競争する毎日を送っているように思えます。

競争ができるだけの精神力と体力があるうちはいいけれど、歳をとると体力が落ちて、思考力も弱くなってきます。

ここは、長い人生のうちの一時期を過ごすだけの場所だと思うのです。

このあと新幹線に乗って家に帰りました。

いつも品川駅で新幹線に乗降することが多いです。

始発の東京駅だと、ホームへの入線時刻が案外早いのだと気づきました。発車時刻の15分前から20分前ぐらいに指定席券を買った乗車する新幹線が入ってきます。

ありがたい。車内が待合室みたいなものです。

2023年11月22日

東京市ヶ谷『JICA(ジャイカ)地球ひろば』の見学とランチ

東京市ヶ谷にある『JICA(ジャイカ 独立行政法人 国際協力機構)地球ひろば』を見学して、世界のランチを食べる。

世界のランチをお目当てにして訪れました。(豪華ランチを楽しむということではなく、発展途上国の昼ごはんを食べるのです。現地の人が食べている、ふだんのお昼ごはんです)

この日の世界のランチはペルーのごはんでした。どこのお国でも日常生活のなかで食べるごはんはシンプルなものだと思います。

J‘s Cafe という食堂で、雰囲気としては、大きな市の市役所の中にある食堂のようでした。こちらの食堂は、大規模改修工事のため、このあと、12月から1月は利用できないそうです。

ペルー共和国の『アヒデ・ガ・ジーナ』というごはんでした。鶏肉のシチューです。

自衛隊の施設がそばにあるので、制服姿のかっこいい隊員さんたちとか、このJICA自体が、今、改修工事をしているらしく工事会社の人たちとかが食事に来られていました。

入口入って、料理の券売機があります。券売機で食券を買うのは久しぶりだったので、熊太郎夫婦はとまどいましたが、うしろに並んでいる人に教えてもらって食券を買うことができました。

けっこう利用者は多い。料理の受け取りは長いカウンターがあって、定食類と麺類は場所が分かれていました。

1階が展示スペース、『地球ひろば』で、二階が会議室、研修室、食堂、3階以上は事務室でしょう。

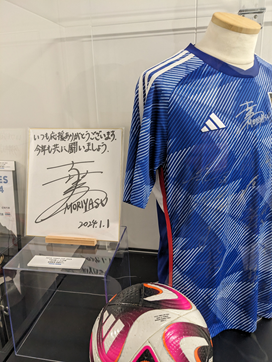

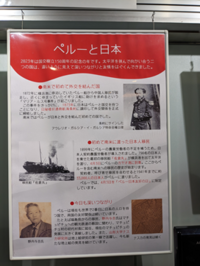

1階では、ペルー共和国の展示がされていました。

掲示してあった『ペルーと日本』を読んでびっくりしたのですが、観光地で有名な、『マチュピチュ(インカ帝国の遺跡。標高2430mにある。インカ帝国(1533年スペインに滅ぼされた)』の初代村長は日本人野内与吉さんだったそうです。

1917年(大正6年)21歳の移民として日本からペルーに渡られた野内与吉(のうち・よきち。福島県出身)さんが中心になって、マチュピチュへ行くための鉄道をつくったそうです。

遠く離れた南半球の土地で、日本人が初代村長をしていたとは驚きです。

そおいえば、最近皇室のメンバーの方がペルーを訪問されたニュースが流れていました。

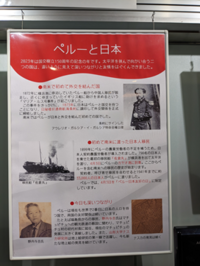

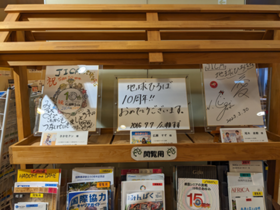

次の写真ですが、有名な人たちのサインが展示されていました。

左が、『さかなクン』、まんなかが、『広瀬すずさん』で、右が、『尾木ママ』です。

この動物は、アルパカだったと思います。

JR山手線の市ヶ谷駅で降りて、お堀にかかる橋を渡って、急な坂道を登って行きました。

ジャイカの建物のそばに防衛省の広い敷地がありました。

思い出すに、わたしがまだ子どもだったころ、三島由紀夫氏が、自決をされたところでもあります。

小説作品『潮騒』(NHK朝ドラ『あまちゃん』の素材にもなっていました)とか、『金閣寺』、『三島由紀夫レター教室』、『仮面の告白』を読んだことがあります。

愛知県渥美半島にある伊良湖岬から三重県鳥羽市へ渡るフェリーに乗ったときは、潮騒の舞台の素材になった『神島』を船から間近で見ました。

ジャイカを見学したあと、JR市ヶ谷駅に向かう急な下り坂を歩きながら、そんなこんなを思い出しながら、ころばぬよう気をつけてゆっくり歩きました。

『昔日の客(せきじつのきゃく) 関口良雄 夏葉社(なつばしゃ)』では、1955年(昭和30年)ころ、まだ30歳ぐらいの三島由紀夫氏がひとり、あるいは、新婚の奥さんといっしょに、著者が営む地元の古本屋をちょくちょく訪ねてくることが書いてあります。同氏は小説家として世界的に有名になってからは古本屋には来なくなったそうです。1970年(昭和45年)に、ここ市ヶ谷の陸上自衛隊駐屯地で自ら命を絶っておられます。

世界的に有名になって、なにかをなさねばならぬというプレッシャーがあったのだろうかと思いつつ、超有名人になるって、何なのだろうかと思いを巡らせながら坂道をくだったのです。

世界のランチをお目当てにして訪れました。(豪華ランチを楽しむということではなく、発展途上国の昼ごはんを食べるのです。現地の人が食べている、ふだんのお昼ごはんです)

この日の世界のランチはペルーのごはんでした。どこのお国でも日常生活のなかで食べるごはんはシンプルなものだと思います。

J‘s Cafe という食堂で、雰囲気としては、大きな市の市役所の中にある食堂のようでした。こちらの食堂は、大規模改修工事のため、このあと、12月から1月は利用できないそうです。

ペルー共和国の『アヒデ・ガ・ジーナ』というごはんでした。鶏肉のシチューです。

自衛隊の施設がそばにあるので、制服姿のかっこいい隊員さんたちとか、このJICA自体が、今、改修工事をしているらしく工事会社の人たちとかが食事に来られていました。

入口入って、料理の券売機があります。券売機で食券を買うのは久しぶりだったので、熊太郎夫婦はとまどいましたが、うしろに並んでいる人に教えてもらって食券を買うことができました。

けっこう利用者は多い。料理の受け取りは長いカウンターがあって、定食類と麺類は場所が分かれていました。

1階が展示スペース、『地球ひろば』で、二階が会議室、研修室、食堂、3階以上は事務室でしょう。

1階では、ペルー共和国の展示がされていました。

掲示してあった『ペルーと日本』を読んでびっくりしたのですが、観光地で有名な、『マチュピチュ(インカ帝国の遺跡。標高2430mにある。インカ帝国(1533年スペインに滅ぼされた)』の初代村長は日本人野内与吉さんだったそうです。

1917年(大正6年)21歳の移民として日本からペルーに渡られた野内与吉(のうち・よきち。福島県出身)さんが中心になって、マチュピチュへ行くための鉄道をつくったそうです。

遠く離れた南半球の土地で、日本人が初代村長をしていたとは驚きです。

そおいえば、最近皇室のメンバーの方がペルーを訪問されたニュースが流れていました。

次の写真ですが、有名な人たちのサインが展示されていました。

左が、『さかなクン』、まんなかが、『広瀬すずさん』で、右が、『尾木ママ』です。

この動物は、アルパカだったと思います。

JR山手線の市ヶ谷駅で降りて、お堀にかかる橋を渡って、急な坂道を登って行きました。

ジャイカの建物のそばに防衛省の広い敷地がありました。

思い出すに、わたしがまだ子どもだったころ、三島由紀夫氏が、自決をされたところでもあります。

小説作品『潮騒』(NHK朝ドラ『あまちゃん』の素材にもなっていました)とか、『金閣寺』、『三島由紀夫レター教室』、『仮面の告白』を読んだことがあります。

愛知県渥美半島にある伊良湖岬から三重県鳥羽市へ渡るフェリーに乗ったときは、潮騒の舞台の素材になった『神島』を船から間近で見ました。

ジャイカを見学したあと、JR市ヶ谷駅に向かう急な下り坂を歩きながら、そんなこんなを思い出しながら、ころばぬよう気をつけてゆっくり歩きました。

『昔日の客(せきじつのきゃく) 関口良雄 夏葉社(なつばしゃ)』では、1955年(昭和30年)ころ、まだ30歳ぐらいの三島由紀夫氏がひとり、あるいは、新婚の奥さんといっしょに、著者が営む地元の古本屋をちょくちょく訪ねてくることが書いてあります。同氏は小説家として世界的に有名になってからは古本屋には来なくなったそうです。1970年(昭和45年)に、ここ市ヶ谷の陸上自衛隊駐屯地で自ら命を絶っておられます。

世界的に有名になって、なにかをなさねばならぬというプレッシャーがあったのだろうかと思いつつ、超有名人になるって、何なのだろうかと思いを巡らせながら坂道をくだったのです。

2023年11月21日

東京JR渋谷駅あたり ハチ公、宮下公園

東京JR渋谷駅あたり ハチ公、宮下公園(MIYASHITA PARK)

60年以上の長い間生きてきましたが、これまで縁がなく、用事もなかったので、初めて渋谷駅そばにある観光名所『忠犬ハチ公像』を見学しました。それほど、広い場所ではなく、外国人観光客のみなさんの撮影順番待ちの長い列ができていました。

自分たち夫婦は、ハチ公の正面から撮影するための列には並ばず、ハチ公からは離れた横方向から自撮りなどで写真撮影をしました。

忠犬ハチ公:秋田犬(あきたいぬ)。1923年(大正12年)-1935年(昭和10年)。飼い主は東京帝国大学教授(1925年(大正14年)死去)。ハチは、飼い主の死後も渋谷駅で飼い主を待ち続けた。1934年(昭和9年)にハチの銅像が完成してハチも除幕式に参列した。銅像は第二次世界大戦中に金属供出で溶解され機関車の部品となったが、戦後1948年(昭和23年)に再建された。

邦画:1987年(昭和62年)公開『ハチ公物語』

洋画:2009年(平成21年)公開『HACHI 約束の犬』(製作:アメリカ合衆国とイギリス)

テレビでよく見る『スクランブル交差点』を初めて見て渡りました。

なにせ、人が多い。外国人観光客も多い。

交差点の広さはまあこんなものだろうと。

ビルが多くて、駅周りは工事中で、なにかしらごちゃごちゃした感じでした。

東京は、人も車も多い、高層が重なる空間世界です。

ちょっと、わたしが住むのには無理な場所です。ひとりになれる自然の風景が暮らしのそばにあってほしい。

大都市は、人が多いので、人の群れの一員になって、同じ方向へ流れるように歩くしかありません。

方向音痴なわたしはいつものように道に迷うばかりです。

ビルの屋上が公園になっている『宮下公園』へ行きました。テレビ番組『出没アドマチック天国』で見たような記憶があります。

あとで、思ったのですが、明治神宮の南(地図で言うと下方向)にあるので、宮下公園というのであろう。もともとは、このビルの敷地、地面の上にあった公園であろう。

下の写真は、ボルダリング(壁登り)ができる壁です。ほかにビーチバレーをやるのだろうと推測できる砂のグラウンドとか、スケートボード(スケボー)を楽しめるコンクリートでできた施設がありました。こどもたちがスケボーを乗り回していました。

次の写真は、クリスマスツリーです。

近くにある劇場でミュージカルを観たあと、夜9時半過ぎに、ライトアップされた宮下公園を観るために同じ場所を再訪しました。

夜は、人がたくさん集まっていたので、クリスマスツリーの写真は遠目から撮影したものをこのあとのせています。

劇場『東急シアターオーブ』のロビーから見えた夜の宮下公園です。紫色の照明が広がっている部分です。

次の写真は、屋上にある公園へ上がる部分です。

昼間は、ちびっこたちが、ドラえもんやのび太のまわりにいました。

この時、もう午後10時に近い夜は、ちびっこはいないので、ゆっくり撮影できました。

遠目にクリスマスツリーが輝いています。

60年以上の長い間生きてきましたが、これまで縁がなく、用事もなかったので、初めて渋谷駅そばにある観光名所『忠犬ハチ公像』を見学しました。それほど、広い場所ではなく、外国人観光客のみなさんの撮影順番待ちの長い列ができていました。

自分たち夫婦は、ハチ公の正面から撮影するための列には並ばず、ハチ公からは離れた横方向から自撮りなどで写真撮影をしました。

忠犬ハチ公:秋田犬(あきたいぬ)。1923年(大正12年)-1935年(昭和10年)。飼い主は東京帝国大学教授(1925年(大正14年)死去)。ハチは、飼い主の死後も渋谷駅で飼い主を待ち続けた。1934年(昭和9年)にハチの銅像が完成してハチも除幕式に参列した。銅像は第二次世界大戦中に金属供出で溶解され機関車の部品となったが、戦後1948年(昭和23年)に再建された。

邦画:1987年(昭和62年)公開『ハチ公物語』

洋画:2009年(平成21年)公開『HACHI 約束の犬』(製作:アメリカ合衆国とイギリス)

テレビでよく見る『スクランブル交差点』を初めて見て渡りました。

なにせ、人が多い。外国人観光客も多い。

交差点の広さはまあこんなものだろうと。

ビルが多くて、駅周りは工事中で、なにかしらごちゃごちゃした感じでした。

東京は、人も車も多い、高層が重なる空間世界です。

ちょっと、わたしが住むのには無理な場所です。ひとりになれる自然の風景が暮らしのそばにあってほしい。

大都市は、人が多いので、人の群れの一員になって、同じ方向へ流れるように歩くしかありません。

方向音痴なわたしはいつものように道に迷うばかりです。

ビルの屋上が公園になっている『宮下公園』へ行きました。テレビ番組『出没アドマチック天国』で見たような記憶があります。

あとで、思ったのですが、明治神宮の南(地図で言うと下方向)にあるので、宮下公園というのであろう。もともとは、このビルの敷地、地面の上にあった公園であろう。

下の写真は、ボルダリング(壁登り)ができる壁です。ほかにビーチバレーをやるのだろうと推測できる砂のグラウンドとか、スケートボード(スケボー)を楽しめるコンクリートでできた施設がありました。こどもたちがスケボーを乗り回していました。

次の写真は、クリスマスツリーです。

近くにある劇場でミュージカルを観たあと、夜9時半過ぎに、ライトアップされた宮下公園を観るために同じ場所を再訪しました。

夜は、人がたくさん集まっていたので、クリスマスツリーの写真は遠目から撮影したものをこのあとのせています。

劇場『東急シアターオーブ』のロビーから見えた夜の宮下公園です。紫色の照明が広がっている部分です。

次の写真は、屋上にある公園へ上がる部分です。

昼間は、ちびっこたちが、ドラえもんやのび太のまわりにいました。

この時、もう午後10時に近い夜は、ちびっこはいないので、ゆっくり撮影できました。

遠目にクリスマスツリーが輝いています。

2023年11月20日

ミュージカル『天使にラブ・ソングを』を渋谷へ観に行く。

ミュージカル『天使にラブ・ソングを』を東京渋谷シアターオーブへ観に行く。

10月のとある夜に、東京帝国劇場でミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』を鑑賞しました。

そのとき、同行の妻が、劇場に置いてあったチラシを見せてくれて、「太川陽介さんも出るんだって……」と言ったように聞こえました。太川陽介さんとえびすさんよしかずさんのバス旅ファンのわたしは、そうか、偶然だが、太川陽介さんを見ることができて良かったと思い、ずっと舞台を見ていました。神父役で出てくると妻が言っていたので、いつになったら、神父が出てくるのだろうかと首をかしげながら太川陽介さんの登場を待っていました。(神父役が出てくるシーンあったかなあ)

劇は終わってしまいました。太川陽介さんはいつ、どこのシーンで出てきたのだろう。

妻が笑いながら、別のミュージカルの劇のことだと説明してくれました。映画では観たことがありますが、『天使にラブ・ソングを』という劇のほうでした。『チャーリーとチョコレート工場』に出ていた森公美子さんも(もりくみこさんも)『天使にラブ・ソングを』に出演されています。

東京渋谷にある東急シアターオーブという劇場で11月に上演があるとチラシに書いてありました。オーブというのは、球体だそうです。渋谷に浮かぶ球体、天体にある星というような意味かと理解しました。

そのときは、もうチケットは売れてしまっているだろうと思いこんでいました。

一週間ぐらいがたち、自分はバス旅ファンであるからして、太川陽介さんご本人を実際に観てみたいという欲求が湧いてきました。

調べたら演劇のチケットは、完売にはなっていませんでした。妻に話をして、チケットを手に入れて観劇に行くことにしました。

自分はキリスト教会とか宗教に興味はありませんが、宗教を離れて、娯楽として楽しむつもりです。(実際に舞台を観たとき、そんな話題もセリフとして出ました。警察の指示で、殺人現場の目撃証人として修道院にかくまわれた黒人女性クラブ歌手の主人公デロリスは、禁欲生活を送る歌がへたっぴーな修道女たちに、『ぱーっとやろうぜ!』と、人生の謳歌(おうか:エンジョイしよう!)を呼びかけるのです)

(11月のとある夜 じっさいにミュージカルを鑑賞したときのこと)

念願の太川陽介さんを観ることができて良かった。けっこう長い時間帯、ステージに立たれていました。同世代なのでわかるのですが、ああ、太川陽介さんはアイドルだったのだと実感が湧きました。何か一曲歌われると良かったに、単独での歌唱はありませんでした。太川陽介さんはだいたいステージのまんなかあたりに位置しておられて嬉しそうにニコニコされていました。穏やかな表情が良かった。

太川さんは、テレビで見たとおりの人でした。まじめでさわやかです。バス旅をするときのいつもの表情でした。

生真面目な(きまじめな)神父役です。役柄としてお金がないということばかりを強調するセリフが続きます。経営難の教会ですから、修道女グループの歌唱ショーで、寄付を募って(つのって)、教会の維持を目指します。しかたがありません。お金は大事です。お金がないと組織も人も維持していけません。

劇場の『東急シアターオーブ』は、座席に座って見渡すと映画館のようにきれいでした。(たとえかたが変かもしれません)

客層は、熊太郎夫婦のような年配のカップル、若い女性、小学生の女の子、高校の制服を着た20人ぐらいの女子高生集団もいました。にぎやかでいい雰囲気です。

黒人女性クラブ歌手デロリスを演じるモリクミさんは(森公美子さんは)、なにせ体つきがすごい。ダイナマイトボディです。もう胸はバンバンに張ってはちきれて衣装からはみでそうでした。

舞台は色彩がきれいです。ミラーボールがキラキラ輝いて、光線が規則正しく回転していい感じです。

自分は裏方の立場に立って物事を見るクセがあるのでいろいろ考えを巡らせました。

大きな舞台装置をじょうずに組み合わせて、狭いステージという範囲内を区切ってテレビ映像のようすを表現したり、建物を回転させながら人の移動をリアルに見せたり、観ていてとても感心しました。

背景にあるあの大きな舞台装置をどうやって、ビルの11階にある劇場まで上げて組み立てたのだろうかと思いを巡らせながらステージ上をながめていました。お疲れさまです。

オーケストラのみなさんは、最前列から5列目あたりのスペースにおられて(その部分は、床下のように下にへこませてある)、幕間休憩のときにそこを見ることができたので、ステージ前まで見に行きました。

狭いところに電子ピアノがたくさん並んでいて窮屈そうでした。演奏者のみなさんは、おそらくお互いの体がふれるような状態で汗をかきながら楽器を弾いておられるのでしょう。

なにより感心したのは、指揮者の男性も俳優さんのようになって、観客全体をリード(誘導)されていました。楽団の指揮だけではなく、観客のほうも向いて観客に合図をするように指揮もされていました。

指揮者には天井から垂直におりるスポットライトがあてられて目立っていました。指揮者の方は、かつらのような帽子をかぶって、ローマ法王のような役柄も演じておられました。なかなか良かった。

ミュージカルショーは、午後5時開場、6時スタートで3時間ぐらい。午後9時過ぎぐらいに終わりました。途中25分間の幕間休憩があります。

ステージ上の演者の人たちも観客のみなさんも細い体の人が多い。10人ぐらい横並びの席でも座っている人の膝さきの狭い空間を、すいすい歩いて列のまんなかあたりの席に行かれる女性ばかりでびっくりしました。熊太郎夫婦は、1階の通路に面した2席でした。

幕間のときに、係員の方たちがしきりに、階段状になった通路、端の席の人に荷物を通路に出ないようにしてくださいとお願いして回っておられました。ステージが始まってしばらくすると、修道女のみなさんたちが、ステージから階段を使って下に降りてこられて、観客がいる座席の通路を右に左に前に後ろに縦横無尽にすさまじいスピードで走り回りました。

演者がステージから客席に降りてこられたのでびっくりしました。すごいスピードで、きれいなお顔をされた若い修道女役の女性たちが走り回っていました。ああ、だから、通路にかばんを置かないでねと係員さんがお願いされていた理由がわかりました。足がひっかかってこけたり、バッグをけとばしたりしたらたいへんです。

洋画『サウンドオブミュージック』のようなシーンもあります。デロリスが歌の先生で、生徒たちが修道女のみなさんです。娯楽のショーです。みんなで力強く合唱します。生きている歓喜がありました。迫力とパワー(強力な力)がありました。観客と一体になって、観客の手拍子と歌唱がつながってシアター内に一体感が満ち満ちていました。(みちみちていました)

聖歌隊の中ではとくに、小柄な女性と黒ぶち眼鏡をかけた女性、それから大柄な女性の演技がなかなか良かった。

オンチで下手な歌唱の聖歌隊の人たちを指導するというところで思い出す一冊があります。『僕の心臓は右にある 大城文章(おおしろ・ふみあき) お笑い芸人チャンス大城 朝日新聞出版』

著者の家族全員がクリスチャンという話が出ます。聖歌隊にお父さんが入っていることが驚きなのですが、お父さんはオンチでまわりに迷惑をかけるので聖歌隊から除外されて、気持ちがふさいで、それでもがんばって再入隊して、だけど、口パク(くちぱく。声はださない。口の開閉だけする)で参加してというくだりに大笑いしました。悲喜(ひき)こもごもです。人生っていいなと思わせてくれます。いい本でした。

歌を通して助け合うということが集団の力を結集して表現されます。

ギャング一味VS修道女グループのシーンがあります。修道女たちは数の力で対抗します。(18人ぐらいおられました。ギャングは数名です)

なんというか、またいらぬことを書くと、こういう集団演技を完璧に完成させようとするといまどきもめている某歌劇団のような統制が必要になります。古くは、軍国主義日本の軍隊のような教育手法です。問答無用で命令に従わないと出来栄えの良い仕事が完成しないのです。もう半世紀ぐらい前、自分の高校生活を振り返っても上級生の指示に対して下級生は服従でした。上級生から下級生に対する荒っぽい暴言もありましたが、先生は知っていても知らぬふりでした。下級生にとって、今を耐えれば自分が上級生になったときには優位に立てるという慰めはありました。というようなやりかたで、多くの日本人年配男女は育ってきました。年功序列社会です。

これからの日本人社会はどうなるのだろう。どうにか保っていた秩序が揺らいで不安定になりそうです。

後半はとにかく、色彩がきれいでした。ツタンカーメン王のマスクのような、黄金色(おうごんいろ)と黒の組み合わせがきれいでした。いろんな色の衣装がとてもきれいです。

観終わって、けっこう感動しました。日本人1億2300万人のなかの、この仕事を適職とする人たちの演技でした。

このショーは10年ぐらい続いているそうで、モリクミさんは、体力的に限界で、今回で降りられるお気持ちがあられるそうですが、それもあってか、全体的に、太っちょネタが多く、モリクミさんを讃えるショーでした。

おすもうさんのような体格の方ですが(失礼しました)、大きな体を動かして、びゅんびゅんダンスもされて、体力以上に、相当の精神力を使われていたと思います。お体を大切にされてください。

モリクミさんのショー最後の声掛けがとても良かった。

『お客さん、サイコーー!!』

劇終了後は、演者のみなさんたちと観客席のみんなで、(1階席は観客も立って)、男優さんの誘導で簡単な踊りをしました。

楽しめました。ありがとう。

まんなかあたりにある工事用赤白クレーンの向こうにある建物が『渋谷ヒカリエ』というビルで、建物横のでっぱっている部分が劇場『東急シアターオーブ』の部分だと思います。手前の背が高いビルは、『渋谷スクランブルスクエア』です。

次の階段をあがったところが劇場です。

ロビーからながめる夜景がきれいでした。

終幕後、午後9時過ぎの山手線渋谷駅あたりです。

次の写真の紫色のところは、『宮下公園』というところで、ビルの屋上が公園になってライトアップされていました。このあと、ビルを出て宮下公園に立ち寄りました。

10月のとある夜に、東京帝国劇場でミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』を鑑賞しました。

そのとき、同行の妻が、劇場に置いてあったチラシを見せてくれて、「太川陽介さんも出るんだって……」と言ったように聞こえました。太川陽介さんとえびすさんよしかずさんのバス旅ファンのわたしは、そうか、偶然だが、太川陽介さんを見ることができて良かったと思い、ずっと舞台を見ていました。神父役で出てくると妻が言っていたので、いつになったら、神父が出てくるのだろうかと首をかしげながら太川陽介さんの登場を待っていました。(神父役が出てくるシーンあったかなあ)

劇は終わってしまいました。太川陽介さんはいつ、どこのシーンで出てきたのだろう。

妻が笑いながら、別のミュージカルの劇のことだと説明してくれました。映画では観たことがありますが、『天使にラブ・ソングを』という劇のほうでした。『チャーリーとチョコレート工場』に出ていた森公美子さんも(もりくみこさんも)『天使にラブ・ソングを』に出演されています。

東京渋谷にある東急シアターオーブという劇場で11月に上演があるとチラシに書いてありました。オーブというのは、球体だそうです。渋谷に浮かぶ球体、天体にある星というような意味かと理解しました。

そのときは、もうチケットは売れてしまっているだろうと思いこんでいました。

一週間ぐらいがたち、自分はバス旅ファンであるからして、太川陽介さんご本人を実際に観てみたいという欲求が湧いてきました。

調べたら演劇のチケットは、完売にはなっていませんでした。妻に話をして、チケットを手に入れて観劇に行くことにしました。

自分はキリスト教会とか宗教に興味はありませんが、宗教を離れて、娯楽として楽しむつもりです。(実際に舞台を観たとき、そんな話題もセリフとして出ました。警察の指示で、殺人現場の目撃証人として修道院にかくまわれた黒人女性クラブ歌手の主人公デロリスは、禁欲生活を送る歌がへたっぴーな修道女たちに、『ぱーっとやろうぜ!』と、人生の謳歌(おうか:エンジョイしよう!)を呼びかけるのです)

(11月のとある夜 じっさいにミュージカルを鑑賞したときのこと)

念願の太川陽介さんを観ることができて良かった。けっこう長い時間帯、ステージに立たれていました。同世代なのでわかるのですが、ああ、太川陽介さんはアイドルだったのだと実感が湧きました。何か一曲歌われると良かったに、単独での歌唱はありませんでした。太川陽介さんはだいたいステージのまんなかあたりに位置しておられて嬉しそうにニコニコされていました。穏やかな表情が良かった。

太川さんは、テレビで見たとおりの人でした。まじめでさわやかです。バス旅をするときのいつもの表情でした。

生真面目な(きまじめな)神父役です。役柄としてお金がないということばかりを強調するセリフが続きます。経営難の教会ですから、修道女グループの歌唱ショーで、寄付を募って(つのって)、教会の維持を目指します。しかたがありません。お金は大事です。お金がないと組織も人も維持していけません。

劇場の『東急シアターオーブ』は、座席に座って見渡すと映画館のようにきれいでした。(たとえかたが変かもしれません)

客層は、熊太郎夫婦のような年配のカップル、若い女性、小学生の女の子、高校の制服を着た20人ぐらいの女子高生集団もいました。にぎやかでいい雰囲気です。

黒人女性クラブ歌手デロリスを演じるモリクミさんは(森公美子さんは)、なにせ体つきがすごい。ダイナマイトボディです。もう胸はバンバンに張ってはちきれて衣装からはみでそうでした。

舞台は色彩がきれいです。ミラーボールがキラキラ輝いて、光線が規則正しく回転していい感じです。

自分は裏方の立場に立って物事を見るクセがあるのでいろいろ考えを巡らせました。

大きな舞台装置をじょうずに組み合わせて、狭いステージという範囲内を区切ってテレビ映像のようすを表現したり、建物を回転させながら人の移動をリアルに見せたり、観ていてとても感心しました。

背景にあるあの大きな舞台装置をどうやって、ビルの11階にある劇場まで上げて組み立てたのだろうかと思いを巡らせながらステージ上をながめていました。お疲れさまです。

オーケストラのみなさんは、最前列から5列目あたりのスペースにおられて(その部分は、床下のように下にへこませてある)、幕間休憩のときにそこを見ることができたので、ステージ前まで見に行きました。

狭いところに電子ピアノがたくさん並んでいて窮屈そうでした。演奏者のみなさんは、おそらくお互いの体がふれるような状態で汗をかきながら楽器を弾いておられるのでしょう。

なにより感心したのは、指揮者の男性も俳優さんのようになって、観客全体をリード(誘導)されていました。楽団の指揮だけではなく、観客のほうも向いて観客に合図をするように指揮もされていました。

指揮者には天井から垂直におりるスポットライトがあてられて目立っていました。指揮者の方は、かつらのような帽子をかぶって、ローマ法王のような役柄も演じておられました。なかなか良かった。

ミュージカルショーは、午後5時開場、6時スタートで3時間ぐらい。午後9時過ぎぐらいに終わりました。途中25分間の幕間休憩があります。

ステージ上の演者の人たちも観客のみなさんも細い体の人が多い。10人ぐらい横並びの席でも座っている人の膝さきの狭い空間を、すいすい歩いて列のまんなかあたりの席に行かれる女性ばかりでびっくりしました。熊太郎夫婦は、1階の通路に面した2席でした。

幕間のときに、係員の方たちがしきりに、階段状になった通路、端の席の人に荷物を通路に出ないようにしてくださいとお願いして回っておられました。ステージが始まってしばらくすると、修道女のみなさんたちが、ステージから階段を使って下に降りてこられて、観客がいる座席の通路を右に左に前に後ろに縦横無尽にすさまじいスピードで走り回りました。

演者がステージから客席に降りてこられたのでびっくりしました。すごいスピードで、きれいなお顔をされた若い修道女役の女性たちが走り回っていました。ああ、だから、通路にかばんを置かないでねと係員さんがお願いされていた理由がわかりました。足がひっかかってこけたり、バッグをけとばしたりしたらたいへんです。

洋画『サウンドオブミュージック』のようなシーンもあります。デロリスが歌の先生で、生徒たちが修道女のみなさんです。娯楽のショーです。みんなで力強く合唱します。生きている歓喜がありました。迫力とパワー(強力な力)がありました。観客と一体になって、観客の手拍子と歌唱がつながってシアター内に一体感が満ち満ちていました。(みちみちていました)

聖歌隊の中ではとくに、小柄な女性と黒ぶち眼鏡をかけた女性、それから大柄な女性の演技がなかなか良かった。

オンチで下手な歌唱の聖歌隊の人たちを指導するというところで思い出す一冊があります。『僕の心臓は右にある 大城文章(おおしろ・ふみあき) お笑い芸人チャンス大城 朝日新聞出版』

著者の家族全員がクリスチャンという話が出ます。聖歌隊にお父さんが入っていることが驚きなのですが、お父さんはオンチでまわりに迷惑をかけるので聖歌隊から除外されて、気持ちがふさいで、それでもがんばって再入隊して、だけど、口パク(くちぱく。声はださない。口の開閉だけする)で参加してというくだりに大笑いしました。悲喜(ひき)こもごもです。人生っていいなと思わせてくれます。いい本でした。

歌を通して助け合うということが集団の力を結集して表現されます。

ギャング一味VS修道女グループのシーンがあります。修道女たちは数の力で対抗します。(18人ぐらいおられました。ギャングは数名です)

なんというか、またいらぬことを書くと、こういう集団演技を完璧に完成させようとするといまどきもめている某歌劇団のような統制が必要になります。古くは、軍国主義日本の軍隊のような教育手法です。問答無用で命令に従わないと出来栄えの良い仕事が完成しないのです。もう半世紀ぐらい前、自分の高校生活を振り返っても上級生の指示に対して下級生は服従でした。上級生から下級生に対する荒っぽい暴言もありましたが、先生は知っていても知らぬふりでした。下級生にとって、今を耐えれば自分が上級生になったときには優位に立てるという慰めはありました。というようなやりかたで、多くの日本人年配男女は育ってきました。年功序列社会です。

これからの日本人社会はどうなるのだろう。どうにか保っていた秩序が揺らいで不安定になりそうです。

後半はとにかく、色彩がきれいでした。ツタンカーメン王のマスクのような、黄金色(おうごんいろ)と黒の組み合わせがきれいでした。いろんな色の衣装がとてもきれいです。

観終わって、けっこう感動しました。日本人1億2300万人のなかの、この仕事を適職とする人たちの演技でした。

このショーは10年ぐらい続いているそうで、モリクミさんは、体力的に限界で、今回で降りられるお気持ちがあられるそうですが、それもあってか、全体的に、太っちょネタが多く、モリクミさんを讃えるショーでした。

おすもうさんのような体格の方ですが(失礼しました)、大きな体を動かして、びゅんびゅんダンスもされて、体力以上に、相当の精神力を使われていたと思います。お体を大切にされてください。

モリクミさんのショー最後の声掛けがとても良かった。

『お客さん、サイコーー!!』

劇終了後は、演者のみなさんたちと観客席のみんなで、(1階席は観客も立って)、男優さんの誘導で簡単な踊りをしました。

楽しめました。ありがとう。

まんなかあたりにある工事用赤白クレーンの向こうにある建物が『渋谷ヒカリエ』というビルで、建物横のでっぱっている部分が劇場『東急シアターオーブ』の部分だと思います。手前の背が高いビルは、『渋谷スクランブルスクエア』です。

次の階段をあがったところが劇場です。

ロビーからながめる夜景がきれいでした。

終幕後、午後9時過ぎの山手線渋谷駅あたりです。

次の写真の紫色のところは、『宮下公園』というところで、ビルの屋上が公園になってライトアップされていました。このあと、ビルを出て宮下公園に立ち寄りました。