2024年10月01日

福岡県 博多駅前にて

福岡県 博多駅前にて

用事があって、愛知県から福岡県へ行ってきました。

新幹線を降りて、博多駅博多口を出て、地下鉄七隈線(ななくません)に乗ろうとしていたところ、たくさんの中学生たちが呼び込みをしているイベントにぶつかりました。アンケートのお願いでした。

同行の妻がやりたいというので、まだ中学一年生ぐらいに見える女子中学生たちに声をかけたのですが、おとなとの会話に慣れていないのか、要領を得ません。

こちらから、『なにをしているの?』、『なにをどうすればいいの?』、『この次はどこへいくの?』と問いかけを繰り返して、ようやくイベントの中身がわかりました。

地元の産物を利用したポテトチップスができましたということ、そして、新しくできたらしい九州のロゴ(シンボルマーク)の周知が目的のイベントでした。JRさんがやられているようです。

ポテトチップスは、塩味と、のりの入ったものがありました。ふたつを食べ比べて、どちらが良かったか答えてくださいというものでした。その結果が、大きな表に、小さな丸いシールをはることでわかるようになっていました。たくさんシールがはってありました。

アンケートに答えたお礼として、立派なエコバックをもらいました。なかなかいい。しっかりしたつくりです。次の写真のものがもらったエコバッグです。

『九州』という二つの漢字がじょうずにデザイン化されています。

今回福岡県を訪れて、用事を済ませる合間に、いくつかの場所を観光しました。

なかなか良かった。楽しい思い出ができました。

文章が用意できたら、ぽつりぽつりと断続的に旅行の記事をアップしてみます。

用事があって、愛知県から福岡県へ行ってきました。

新幹線を降りて、博多駅博多口を出て、地下鉄七隈線(ななくません)に乗ろうとしていたところ、たくさんの中学生たちが呼び込みをしているイベントにぶつかりました。アンケートのお願いでした。

同行の妻がやりたいというので、まだ中学一年生ぐらいに見える女子中学生たちに声をかけたのですが、おとなとの会話に慣れていないのか、要領を得ません。

こちらから、『なにをしているの?』、『なにをどうすればいいの?』、『この次はどこへいくの?』と問いかけを繰り返して、ようやくイベントの中身がわかりました。

地元の産物を利用したポテトチップスができましたということ、そして、新しくできたらしい九州のロゴ(シンボルマーク)の周知が目的のイベントでした。JRさんがやられているようです。

ポテトチップスは、塩味と、のりの入ったものがありました。ふたつを食べ比べて、どちらが良かったか答えてくださいというものでした。その結果が、大きな表に、小さな丸いシールをはることでわかるようになっていました。たくさんシールがはってありました。

アンケートに答えたお礼として、立派なエコバックをもらいました。なかなかいい。しっかりしたつくりです。次の写真のものがもらったエコバッグです。

『九州』という二つの漢字がじょうずにデザイン化されています。

今回福岡県を訪れて、用事を済ませる合間に、いくつかの場所を観光しました。

なかなか良かった。楽しい思い出ができました。

文章が用意できたら、ぽつりぽつりと断続的に旅行の記事をアップしてみます。

2023年12月21日

ホテルの朝食

ホテルの朝食

旅に出ると、ホテルで宿泊して、翌朝の朝食は、たいてい、好きなものをとりほうだいのバイキングです。

先日泊まったホテルはふだんとは異なる形式の朝食で、心に残ったのでここに記しておきます。

朝食は、チェックインのときに、800円の金券をもらって、ホテルの1階にあるホテルとは別会社のパン屋でパンを買って食べるのです。

最初は、なんだかなあという抵抗感があったのですが、なかなか良かったのです。

二泊しました。

初回は、勝手がわからず、パン屋の店内をウロウロして、パンを選ぶのに迷いました。

いろんなパンがあるのです。迷うのです。パンは焼き立てで、どれもおいしそうです。(パンをつくる人は、朝早くからお疲れさまです)

前日、ホテルに到着した時、パン屋は閉店一時間前ぐらいで、残っているパンの投げ売りみたいなことをやっていました。お客さんの姿がたくさんありました。かなり、価格を引いて販売されていました。パンが売れ残るのは、あと処理もしなければならないのでできるだけ売りたいのでしょう。

パン屋で、いろいろ迷いながらパンをいくつか選んで、飲み物はパックのオレンジジュースをトレイにのせて、会計を済ませました。800円では足りなかったので、200円ぐらい足しました。コーヒーは、紙コップをくれて、おかわりOKの飲み放題無料サービスでした。

なかなかいい。これで十分です。

通常のホテルのバイキングだと、朝食代は、けっこう高いです。だから、無理して、たくさん食べてしまいます。もとを取り戻したい。

パンなら、持ち帰りもできます。あとからおやつで食べることができます。

二日目の朝です。慣れたので、パン屋に行く前にきょうはあれとこれと、と食べたいパンの予定をたてて自分なりの朝食プランをつくります。

されど、きのうあったパンが、きょうはない。あるいは、あったのかもしれないが、自分がパン屋に行く前に先客に買われて、売り切れてしまった。ちょっとがっかりです。

パンを食べる場所でいろいろと驚かされました。

パン売り場の隣が広い空間の部屋になっていて、自由席で朝食を食べることができるスペースになっています。フードコートのようなものなのですが、テーブルとイスがバラバラにたくさん配置されてあるわけではなく、12人がけのとても長いテーブルが4本、テーブルの幅は広く、一枚板のテーブルでした。全体で、50人ぐらいが座ることができる空間です。

イスが並べてあって、朝食は、どこのだれだかわからない他人さんと隣り合わせで同席するような位置取りで食べることになります。

二日目の朝にひっくりかえるほどびっくりしたのが、生まれたばかりではないかと思うような赤ちゃんがいたのです。家族連れで、よーく見ると、生まれてそれほど日にちがたっていないようなあかちゃんで、ひいき目に見ても生まれて1か月もたっていないように見えました。

人数の多いご家族で、そばには、あかちゃんの姉と思われる女児と兄と思われる男児、それからご両親とおじいちゃんおばあちゃんもおられるようすでした。あかちゃんは、3人目のお子さんでしょう。

そうなのか、そうでないのかはわかりませんが、ホテルのそばに大きな総合病院があり、そこで誕生されたあかちゃんをみんなで迎えに来られたのかもしれないと推理しました。

ちょっと席が離れていたので、声をかけることはできませんでした。移動手段は車のようなごようすでした。

なにせ、朝食場所にいるお客さんの年齢層の幅が広いのです。就学前のちびっこがたくさんいました。さきほどの生まれたてのようなあかちゃんから、もうすぐお迎えがきそうな超高齢者(90歳近くに見えました)までが、いろんな世代でごちゃごちゃとしながらパン食の朝食を召し上がっておられるのです。

ざわざわと雑談がBGM(バックグラウンドミュージック)になって、なんだか、あったかい雰囲気がただよっていて、いい感じでした。

江戸時代の宿場町での旅籠(はたご。宿泊施設)の朝は、こんな感じだったのではないかと思いを巡らせました。

思うに、ホテルと道を隔てたところに大きな総合病院があり、その病院がらみのお客さんたちが宿泊しているのではなかろうか。さきほどのあかちゃんもそうですが、入退院がらみの高齢者の人たちとかご家族、それから、病院で働いている人たちも関係しているかもしれません。

付け加えて、皆さんの服装が『普段着』なのです。近所の人たちが、散歩の途中でここに立ち寄ってパンを食べていますという雰囲気なのです。落ち着きました。きどった人もいないし、企業戦士のスーツを着たビジネスマンもいません。

かなり高齢なおばあさんがひとり、巨大な宝石の石が付いた指輪をふたつ指にはめておられましたが、なんというか、そのへんの駄菓子屋さんで買ったようなおもちゃの指輪で、見ていて、心豊かになれるような感じを受けました。ユーモアと人のぬくもりがあります。

朝食だけではなくて、夕食についても書いてみます。

ホテルに夕食をとれるところはなく、周囲に、前日の夜近所をうろうろしてみましたが、食事ができるお店はあるようでなく、ほかのお客さん、仕事の出張で来ているらしきサラリーマンの男性たちは、『ほっともっと』でお弁当を買われていました。ポリ袋にお弁当を入れて歩いている人を見かけます。ホテルの部屋で食べるのでしょう。

わたしたち夫婦は、地元の大きなスーパーマーケットで、やきそばとか唐揚げを買って帰って部屋で食べました。

翌日の夜は、同じスーパーマーケットで、お寿司を買ってホテルに帰って部屋で食べました。

それでいいと思います。気楽が一番です。

旅に出ると、ホテルで宿泊して、翌朝の朝食は、たいてい、好きなものをとりほうだいのバイキングです。

先日泊まったホテルはふだんとは異なる形式の朝食で、心に残ったのでここに記しておきます。

朝食は、チェックインのときに、800円の金券をもらって、ホテルの1階にあるホテルとは別会社のパン屋でパンを買って食べるのです。

最初は、なんだかなあという抵抗感があったのですが、なかなか良かったのです。

二泊しました。

初回は、勝手がわからず、パン屋の店内をウロウロして、パンを選ぶのに迷いました。

いろんなパンがあるのです。迷うのです。パンは焼き立てで、どれもおいしそうです。(パンをつくる人は、朝早くからお疲れさまです)

前日、ホテルに到着した時、パン屋は閉店一時間前ぐらいで、残っているパンの投げ売りみたいなことをやっていました。お客さんの姿がたくさんありました。かなり、価格を引いて販売されていました。パンが売れ残るのは、あと処理もしなければならないのでできるだけ売りたいのでしょう。

パン屋で、いろいろ迷いながらパンをいくつか選んで、飲み物はパックのオレンジジュースをトレイにのせて、会計を済ませました。800円では足りなかったので、200円ぐらい足しました。コーヒーは、紙コップをくれて、おかわりOKの飲み放題無料サービスでした。

なかなかいい。これで十分です。

通常のホテルのバイキングだと、朝食代は、けっこう高いです。だから、無理して、たくさん食べてしまいます。もとを取り戻したい。

パンなら、持ち帰りもできます。あとからおやつで食べることができます。

二日目の朝です。慣れたので、パン屋に行く前にきょうはあれとこれと、と食べたいパンの予定をたてて自分なりの朝食プランをつくります。

されど、きのうあったパンが、きょうはない。あるいは、あったのかもしれないが、自分がパン屋に行く前に先客に買われて、売り切れてしまった。ちょっとがっかりです。

パンを食べる場所でいろいろと驚かされました。

パン売り場の隣が広い空間の部屋になっていて、自由席で朝食を食べることができるスペースになっています。フードコートのようなものなのですが、テーブルとイスがバラバラにたくさん配置されてあるわけではなく、12人がけのとても長いテーブルが4本、テーブルの幅は広く、一枚板のテーブルでした。全体で、50人ぐらいが座ることができる空間です。

イスが並べてあって、朝食は、どこのだれだかわからない他人さんと隣り合わせで同席するような位置取りで食べることになります。

二日目の朝にひっくりかえるほどびっくりしたのが、生まれたばかりではないかと思うような赤ちゃんがいたのです。家族連れで、よーく見ると、生まれてそれほど日にちがたっていないようなあかちゃんで、ひいき目に見ても生まれて1か月もたっていないように見えました。

人数の多いご家族で、そばには、あかちゃんの姉と思われる女児と兄と思われる男児、それからご両親とおじいちゃんおばあちゃんもおられるようすでした。あかちゃんは、3人目のお子さんでしょう。

そうなのか、そうでないのかはわかりませんが、ホテルのそばに大きな総合病院があり、そこで誕生されたあかちゃんをみんなで迎えに来られたのかもしれないと推理しました。

ちょっと席が離れていたので、声をかけることはできませんでした。移動手段は車のようなごようすでした。

なにせ、朝食場所にいるお客さんの年齢層の幅が広いのです。就学前のちびっこがたくさんいました。さきほどの生まれたてのようなあかちゃんから、もうすぐお迎えがきそうな超高齢者(90歳近くに見えました)までが、いろんな世代でごちゃごちゃとしながらパン食の朝食を召し上がっておられるのです。

ざわざわと雑談がBGM(バックグラウンドミュージック)になって、なんだか、あったかい雰囲気がただよっていて、いい感じでした。

江戸時代の宿場町での旅籠(はたご。宿泊施設)の朝は、こんな感じだったのではないかと思いを巡らせました。

思うに、ホテルと道を隔てたところに大きな総合病院があり、その病院がらみのお客さんたちが宿泊しているのではなかろうか。さきほどのあかちゃんもそうですが、入退院がらみの高齢者の人たちとかご家族、それから、病院で働いている人たちも関係しているかもしれません。

付け加えて、皆さんの服装が『普段着』なのです。近所の人たちが、散歩の途中でここに立ち寄ってパンを食べていますという雰囲気なのです。落ち着きました。きどった人もいないし、企業戦士のスーツを着たビジネスマンもいません。

かなり高齢なおばあさんがひとり、巨大な宝石の石が付いた指輪をふたつ指にはめておられましたが、なんというか、そのへんの駄菓子屋さんで買ったようなおもちゃの指輪で、見ていて、心豊かになれるような感じを受けました。ユーモアと人のぬくもりがあります。

朝食だけではなくて、夕食についても書いてみます。

ホテルに夕食をとれるところはなく、周囲に、前日の夜近所をうろうろしてみましたが、食事ができるお店はあるようでなく、ほかのお客さん、仕事の出張で来ているらしきサラリーマンの男性たちは、『ほっともっと』でお弁当を買われていました。ポリ袋にお弁当を入れて歩いている人を見かけます。ホテルの部屋で食べるのでしょう。

わたしたち夫婦は、地元の大きなスーパーマーケットで、やきそばとか唐揚げを買って帰って部屋で食べました。

翌日の夜は、同じスーパーマーケットで、お寿司を買ってホテルに帰って部屋で食べました。

それでいいと思います。気楽が一番です。

2023年12月20日

まちなかイルミネーション

まちなかイルミネーション

鹿児島県からの帰路に立ち寄った福岡県内で撮影しました。

いなかゆえに、人が少なかった。

いくつかの若い人たちのグループが散策をしていました。

『こんばんわ』と声をかけると、いやいやながらにも『こんばんわ』の返事が返ってきました。

時のあいさつから始まる人と人とのコミュニケーションは、人間関係づくりの定番です。

『こんばんわ。きれいですね』『こんばんわ。寒いですね』

鹿児島県からの帰路に立ち寄った福岡県内で撮影しました。

いなかゆえに、人が少なかった。

いくつかの若い人たちのグループが散策をしていました。

『こんばんわ』と声をかけると、いやいやながらにも『こんばんわ』の返事が返ってきました。

時のあいさつから始まる人と人とのコミュニケーションは、人間関係づくりの定番です。

『こんばんわ。きれいですね』『こんばんわ。寒いですね』

2023年03月09日

福岡県博多櫛田神社(はかた・くしだじんしゃ)

福岡県博多櫛田神社(はかた・くしだじんしゃ)

前回訪れたのは、たぶんもう二十年以上前のことです。

もう記憶が薄らいでいます。

そのときは、境内(けいだい)に大相撲の力士が持ち上げたというような大きな石がありました。

横綱・大関の名前が表示してあった記憶です。

いい雰囲気でした。

外国からのお客さんの姿も目立ちます。

お着物姿の日本人女性も多い。

屋根の下に『風神・雷神さま』がおられます。

次におられますのが『雷神さま』です。

正面に向かって、左側におられます。

正面に向かって右側におられるのが『風神さま』です。

雷神に向かって、『あっかんべー』をしているそうです。

雷神が暴風雨を起こそうぜと風神を誘っているのですが、風神は『やーだよ』と意思表示をしているそうです。人間関係といっしょで、神さま関係にもいろいろあるごようすです。

お祭り(博多山笠)の飾りです。

二十年以上前に来たときの飾りは『決闘巌流島(がんりゅうじま)』でした。

宮本武蔵と佐々木小次郎による巌流島の決闘シーンでした。

今回は、次の写真が『義経千本桜』です。

そして、もうひとつありました。

次の写真は『怪童金太郎』です。

写真撮影はにがてで、へたくそなので、わかりにくくてすいません。

もっと近づけばよかった。

お馬さんの銅像です。

牛さんの銅像です。

写真をながめていたら思い出したことがあります。

たしか、滋賀県比叡山延暦寺(えんりゃくじ)の入口付近にも牛さんの像がありました。

お寺さんと牛って関係があるのでしょうなあ。

近くにあった『博多町屋ふるさと館』に入って、ゆっくり見学させてもらいました。

博多山笠のようすについて、メガネのようなゴーグルをかけて映像を見ました。また、スクリーンの映像も見ました。博多弁講座とか、昔の生活をのぞくようなところもありました。

展示の入口付近に年表がありました。

たまたま前日に、福岡県飯塚市にある歴史資料館を見学したのですが、同館と同様に『西暦57年 魏志倭人伝(ぎしわじんでん。奴国(なこく。日本)が後漢に使いを送る。後漢が奴国に「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)という金印を贈る(福岡県志賀島(しかのしま)で発見』とか『西暦239年 卑弥呼が(ひみこが)魏(ぎ)に使いを送る。魏志倭人伝(ぎしわじんでん。魏志倭人伝は、読んだことがありますが、意外に長い文章だったので驚きました)』のことが書いてあり縁を感じました。福岡県は海を越えた大陸と交流がある古代からの歴史がある地域です。

櫛田神社を見学したあと、おなかがすいていたので、近くのうどん屋で定食を食べました。

そのあと、博多駅まで歩いて、列車内での夕食代わりの駅弁を買って、新幹線に乗りました。

博多駅は、ものすごい人出で驚きました。

去年の晩秋に、宮城県を旅行したのですが、東北の大都会である仙台市仙台駅周辺での人の多さに驚きましたが、九州の都である博多駅はさらに人が多い。

されど、この日、新幹線で下車した名古屋駅は、夜7時半ごろでしたが、博多駅よりももっと人が多かった。びっくりしました。

これだけおおぜいの人が動いているということは、たくさんのお金が動いているということです。

なんだかんだといいながらも、日本の経済力のパワーは強い。

駅ごとに人の雰囲気が異なります。名古屋駅は、人は多いけれど地味です。みんなが同じような雰囲気で淡々と移動しています。まあ、車の街ですから、個性的な人は、車で移動をしている人が多いこともあるのでしょう。

いっぽう、博多駅を流れていく人たちには、勢いがあります。

個々が、文化的な雰囲気をまとっておられます。

『華(はな)』があります。

スポーツ選手とかタレントさんみたいな人もいます。

ファッショナブル(おしゃれ)であったり、国際的であったりもします。

ここにいるとなにか楽しいことがありそうだという期待感があるのが博多駅です。

(その後の追記 博多べい)

写真を整理していたら櫛田神社の境内(けいだい)にあった写真で『博多べい』が出てきたので追加することにしました。

豊臣秀吉の意向で、黒田官兵衛と石田三成が博多にこの塀をつくったそうです。

写真を見て、愛知県名古屋市熱田区にある熱田神宮に『信長塀(のぶながべい)』という塀があることを思い出したのです。

織田信長は、今川義元との桶狭間の合戦(おけはざまのかっせん)の前に、熱田神宮で勝利祈願をしています。祈願どおり勝利がかなったので、お礼として熱田神宮に『塀』を寄進したのです。

そのことを思い出して、戦国時代の武将たちにとって『塀』というのは、ずいぶん思い入れがある物体だったのだなと妙な解釈をした次第です。

前回訪れたのは、たぶんもう二十年以上前のことです。

もう記憶が薄らいでいます。

そのときは、境内(けいだい)に大相撲の力士が持ち上げたというような大きな石がありました。

横綱・大関の名前が表示してあった記憶です。

いい雰囲気でした。

外国からのお客さんの姿も目立ちます。

お着物姿の日本人女性も多い。

屋根の下に『風神・雷神さま』がおられます。

次におられますのが『雷神さま』です。

正面に向かって、左側におられます。

正面に向かって右側におられるのが『風神さま』です。

雷神に向かって、『あっかんべー』をしているそうです。

雷神が暴風雨を起こそうぜと風神を誘っているのですが、風神は『やーだよ』と意思表示をしているそうです。人間関係といっしょで、神さま関係にもいろいろあるごようすです。

お祭り(博多山笠)の飾りです。

二十年以上前に来たときの飾りは『決闘巌流島(がんりゅうじま)』でした。

宮本武蔵と佐々木小次郎による巌流島の決闘シーンでした。

今回は、次の写真が『義経千本桜』です。

そして、もうひとつありました。

次の写真は『怪童金太郎』です。

写真撮影はにがてで、へたくそなので、わかりにくくてすいません。

もっと近づけばよかった。

お馬さんの銅像です。

牛さんの銅像です。

写真をながめていたら思い出したことがあります。

たしか、滋賀県比叡山延暦寺(えんりゃくじ)の入口付近にも牛さんの像がありました。

お寺さんと牛って関係があるのでしょうなあ。

近くにあった『博多町屋ふるさと館』に入って、ゆっくり見学させてもらいました。

博多山笠のようすについて、メガネのようなゴーグルをかけて映像を見ました。また、スクリーンの映像も見ました。博多弁講座とか、昔の生活をのぞくようなところもありました。

展示の入口付近に年表がありました。

たまたま前日に、福岡県飯塚市にある歴史資料館を見学したのですが、同館と同様に『西暦57年 魏志倭人伝(ぎしわじんでん。奴国(なこく。日本)が後漢に使いを送る。後漢が奴国に「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)という金印を贈る(福岡県志賀島(しかのしま)で発見』とか『西暦239年 卑弥呼が(ひみこが)魏(ぎ)に使いを送る。魏志倭人伝(ぎしわじんでん。魏志倭人伝は、読んだことがありますが、意外に長い文章だったので驚きました)』のことが書いてあり縁を感じました。福岡県は海を越えた大陸と交流がある古代からの歴史がある地域です。

櫛田神社を見学したあと、おなかがすいていたので、近くのうどん屋で定食を食べました。

そのあと、博多駅まで歩いて、列車内での夕食代わりの駅弁を買って、新幹線に乗りました。

博多駅は、ものすごい人出で驚きました。

去年の晩秋に、宮城県を旅行したのですが、東北の大都会である仙台市仙台駅周辺での人の多さに驚きましたが、九州の都である博多駅はさらに人が多い。

されど、この日、新幹線で下車した名古屋駅は、夜7時半ごろでしたが、博多駅よりももっと人が多かった。びっくりしました。

これだけおおぜいの人が動いているということは、たくさんのお金が動いているということです。

なんだかんだといいながらも、日本の経済力のパワーは強い。

駅ごとに人の雰囲気が異なります。名古屋駅は、人は多いけれど地味です。みんなが同じような雰囲気で淡々と移動しています。まあ、車の街ですから、個性的な人は、車で移動をしている人が多いこともあるのでしょう。

いっぽう、博多駅を流れていく人たちには、勢いがあります。

個々が、文化的な雰囲気をまとっておられます。

『華(はな)』があります。

スポーツ選手とかタレントさんみたいな人もいます。

ファッショナブル(おしゃれ)であったり、国際的であったりもします。

ここにいるとなにか楽しいことがありそうだという期待感があるのが博多駅です。

(その後の追記 博多べい)

写真を整理していたら櫛田神社の境内(けいだい)にあった写真で『博多べい』が出てきたので追加することにしました。

豊臣秀吉の意向で、黒田官兵衛と石田三成が博多にこの塀をつくったそうです。

写真を見て、愛知県名古屋市熱田区にある熱田神宮に『信長塀(のぶながべい)』という塀があることを思い出したのです。

織田信長は、今川義元との桶狭間の合戦(おけはざまのかっせん)の前に、熱田神宮で勝利祈願をしています。祈願どおり勝利がかなったので、お礼として熱田神宮に『塀』を寄進したのです。

そのことを思い出して、戦国時代の武将たちにとって『塀』というのは、ずいぶん思い入れがある物体だったのだなと妙な解釈をした次第です。

2023年03月07日

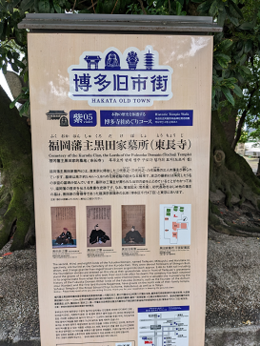

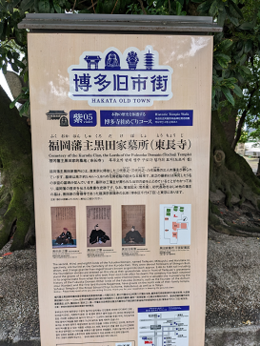

福岡大仏(博多 東長寺(とうちょうじ))

福岡大仏(博多 東長寺(とうちょうじ))

愛知県に帰るために予約した新幹線の発車時刻待ちまでの数時間を利用して、夫婦ふたりで、櫛田神社(くしだじんじゃ)の見学に向かいました。

櫛田神社は、博多駅から歩いて行けるところなので、夫婦二人で道路を歩いていました。

途中、先日(1月16日)、ストーカー殺人事件があった路上の横を通りました。慰霊のための花束がいくつか置かれていました。痛ましい事件でした。

博多駅前近くの、こんなに車や人通りが多い場所で、午後6時頃という仕事を終えた通勤ラッシュ時間帯に、なぜという不思議な思いがこみあげました。

加害者は、脳みそがなにかに支配されていて、正常に自分の意思をコントロールできなくなっていたのでしょう。

生まれつき脳みそに正常ではない部分があったのか、それとも、成育歴において、脳みその一部がうまく生育できなかったのかわかりませんが、小さいころに絵本の読み聞かせをしっかりやってもらっていれば、救われたかもしれないのにと、残念でなりません。被害者の方はお気の毒でした。ご遺族も無念でならないと思います。

そのあと、櫛田神社(くしだじんじゃ)を目指して歩いていましたが、途中で、立派な武家屋敷みたいな建物が見えて、体が自然とそちらへ引かれて行きました。(なんだろう。見てみたい)

『東長寺(とうちょうじ)』というお寺さんでした。福岡大仏という大仏さんがおられるそうです。

黒田家という文字を見て、去年読んだ本を思い出しました。福岡黒田藩の藩祖となる黒田官兵衛(くろだかんべえ)が登場します。

『黒牢城(こくろうじょう) 米澤穂信(よねざわ・ほのぶ) 角川書店』

荒木村重(あらき・むらしげ):織田信長の部下。1578年に摂津有岡城(ありおかじょう。兵庫県伊丹市)にこもって、織田信長に反発した。

荒木村重と黒田官兵衛がからんだ物語でした。

人はいかに生きるのか。人生哲学がありました。荒木村重に捕らえられた黒田官兵衛が自分を殺せと荒木村重に訴えるのですが、荒木村重は黒田官兵衛を殺しません。『生きる』。生きていたからこその、その後の福岡黒田藩の存在があります。

あいにく福岡大仏の写真はありませんが、次の写真のレンガ色の建物の中に安置されていました。

大仏さんにお参りをしたあと、大仏の足もとのまわりをぐるっと回る『地獄めぐり』というものを体験しました。

数日前に、大分県別府市内で、温泉の地獄めぐりを体験したばかりだったので、博多に来てまた「地獄めぐり」で縁を感じました。

大仏さんの地獄めぐりは、真っ暗で何も見えない部分を、左にある手すりにつかまって、右手で右側にある壁に触れながら少しずつ前進するという、けっこう不安で、怖い思いをしました。

気が弱い人やこどもさんだとパニックになるかもしれません。

人間はどうして「地獄」が好きなのだろう。

明るい場所に出てきて、そんなことを思いつきました。

境内(けいだい)にある五重塔(ごじゅうのとう)が立派です。

梅の花がとてもきれいでした。

若い外国人カップルの見学者が多いなと感じました。アジアの人もいましたし、西欧の人もいました。

梅の花がきれいなので、男性がモデルさんを撮影するように、梅の花といっしょに、彼女さんを撮影されていました。

春が少しずつ近づいてきています。(訪問は、二月下旬のことでした)

愛知県に帰るために予約した新幹線の発車時刻待ちまでの数時間を利用して、夫婦ふたりで、櫛田神社(くしだじんじゃ)の見学に向かいました。

櫛田神社は、博多駅から歩いて行けるところなので、夫婦二人で道路を歩いていました。

途中、先日(1月16日)、ストーカー殺人事件があった路上の横を通りました。慰霊のための花束がいくつか置かれていました。痛ましい事件でした。

博多駅前近くの、こんなに車や人通りが多い場所で、午後6時頃という仕事を終えた通勤ラッシュ時間帯に、なぜという不思議な思いがこみあげました。

加害者は、脳みそがなにかに支配されていて、正常に自分の意思をコントロールできなくなっていたのでしょう。

生まれつき脳みそに正常ではない部分があったのか、それとも、成育歴において、脳みその一部がうまく生育できなかったのかわかりませんが、小さいころに絵本の読み聞かせをしっかりやってもらっていれば、救われたかもしれないのにと、残念でなりません。被害者の方はお気の毒でした。ご遺族も無念でならないと思います。

そのあと、櫛田神社(くしだじんじゃ)を目指して歩いていましたが、途中で、立派な武家屋敷みたいな建物が見えて、体が自然とそちらへ引かれて行きました。(なんだろう。見てみたい)

『東長寺(とうちょうじ)』というお寺さんでした。福岡大仏という大仏さんがおられるそうです。

黒田家という文字を見て、去年読んだ本を思い出しました。福岡黒田藩の藩祖となる黒田官兵衛(くろだかんべえ)が登場します。

『黒牢城(こくろうじょう) 米澤穂信(よねざわ・ほのぶ) 角川書店』

荒木村重(あらき・むらしげ):織田信長の部下。1578年に摂津有岡城(ありおかじょう。兵庫県伊丹市)にこもって、織田信長に反発した。

荒木村重と黒田官兵衛がからんだ物語でした。

人はいかに生きるのか。人生哲学がありました。荒木村重に捕らえられた黒田官兵衛が自分を殺せと荒木村重に訴えるのですが、荒木村重は黒田官兵衛を殺しません。『生きる』。生きていたからこその、その後の福岡黒田藩の存在があります。

あいにく福岡大仏の写真はありませんが、次の写真のレンガ色の建物の中に安置されていました。

大仏さんにお参りをしたあと、大仏の足もとのまわりをぐるっと回る『地獄めぐり』というものを体験しました。

数日前に、大分県別府市内で、温泉の地獄めぐりを体験したばかりだったので、博多に来てまた「地獄めぐり」で縁を感じました。

大仏さんの地獄めぐりは、真っ暗で何も見えない部分を、左にある手すりにつかまって、右手で右側にある壁に触れながら少しずつ前進するという、けっこう不安で、怖い思いをしました。

気が弱い人やこどもさんだとパニックになるかもしれません。

人間はどうして「地獄」が好きなのだろう。

明るい場所に出てきて、そんなことを思いつきました。

境内(けいだい)にある五重塔(ごじゅうのとう)が立派です。

梅の花がとてもきれいでした。

若い外国人カップルの見学者が多いなと感じました。アジアの人もいましたし、西欧の人もいました。

梅の花がきれいなので、男性がモデルさんを撮影するように、梅の花といっしょに、彼女さんを撮影されていました。

春が少しずつ近づいてきています。(訪問は、二月下旬のことでした)

2023年03月04日

駅中(えきなか)での、ひな人形展示

駅中(えきなか)での、ひな人形展示

別府温泉地獄めぐりを楽しんだあと、親戚に会うために福岡県内に移動しました。

特急ソニックに乗って、北九州市内の駅で乗り換えました。『折尾駅』でした。とてもきれいな駅でした。まだできて新しいようです。もうずいぶん前のことで記憶が定かではないのですが、昔の折尾駅は、複雑で、当然古く、広かったような覚えです。地域の関係者の方々は、相当努力されて、改築されたようです。気持ちがいいぐらいきれいな駅でした。

途中の直方駅(のおがたえき)で、もう一度乗り換えをして『新飯塚駅』に着きました。

折尾駅から、昔で言うところの養護学校の中学校の生徒さんたちが、先生を含めて十人ぐらいの集団で同じ車両に乗り込んでこられました。いい雰囲気でした。なんというか、資本主義、民主主義の世界だと、意見がふたつに割れて『自分たちとあいつら』とか、利潤の追求のための『競争第一主義、成果第一主義』とか、ぎすぎすした空気の中で働いて生活している実感があります。

電車の中で、生徒さんたちのやりとりをみていると、競争しなくていい。ありのままでいいという人間らしい暮らしの風景があります。車窓の外に見えるいなか風景も車内の雰囲気に合っていて、ほっとできました。

下車した新飯塚駅の構内にひな人形が展示されていたので写真を撮りました。

なかなか上手にお人形さんを並べてありました。

ホームとホームをつなぐ、空中に浮かぶ橋のような部分の自由通路に飾ってありました。(駅構内の跨線橋(こせんきょう)という部分です)

駅の近くに『飯塚市歴史資料館』という展示施設があったので中に入って見学しました。

弥生時代ぐらいからの石器や青銅器等の展示や古墳のことがらなどが充実していました。

このあたりは、古代からの長い歴史がある地域で、一時期栄えた炭鉱の歴史は、江戸時代以降150年間ぐらいの長さしかなかったのだなあと年表をながめながら考察しました。

資料館の中にある広い部屋でもたくさんのおひな様飾りのお人形が展示されていました。圧倒されました。たいしたものです。

今日はもう3月4日(土)なので、3月3日のひな祭りの日を過ぎてしまいましたが、遅ればせながらご紹介しておきます。資料館では、3月21日(火)まで展示されているそうです。

資料館を出たあと、これまた歩いて行ける距離に、元総理の実家があるので見学に行きました。ネットの情報だと、春と秋に一般公開があるということでした。春はひな人形の展示がメイン、秋は紅葉が美しいそうです。

建物は、現在は一族の関連会社が管理されているそうです。総理になられたご本人は、小学校三年生ぐらいまでこちらの家にいて、東京へ行かれたそうです。昭和23年ぐらいのころです。(1948年)

麻生大浦荘(あそうおおうらそう)というところです。林に囲まれた小高い里山の中にありました。ただし、今春の一般公開はなかったようでひっそりした雰囲気だったので引き返しました。

(追記:2023年5月15日)

ニュースを見ていたら、将棋の藤井聡太竜王が、次回の対局(名人戦七番勝負第4局)を自分たち夫婦がこの時見に行った『麻生大浦荘』で、5月21日と22日に渡辺明名人と行うと知り縁を感じました。藤井君は愛知県瀬戸市出身であり身近に感じるので親近感があります。

別府温泉地獄めぐりを楽しんだあと、親戚に会うために福岡県内に移動しました。

特急ソニックに乗って、北九州市内の駅で乗り換えました。『折尾駅』でした。とてもきれいな駅でした。まだできて新しいようです。もうずいぶん前のことで記憶が定かではないのですが、昔の折尾駅は、複雑で、当然古く、広かったような覚えです。地域の関係者の方々は、相当努力されて、改築されたようです。気持ちがいいぐらいきれいな駅でした。

途中の直方駅(のおがたえき)で、もう一度乗り換えをして『新飯塚駅』に着きました。

折尾駅から、昔で言うところの養護学校の中学校の生徒さんたちが、先生を含めて十人ぐらいの集団で同じ車両に乗り込んでこられました。いい雰囲気でした。なんというか、資本主義、民主主義の世界だと、意見がふたつに割れて『自分たちとあいつら』とか、利潤の追求のための『競争第一主義、成果第一主義』とか、ぎすぎすした空気の中で働いて生活している実感があります。

電車の中で、生徒さんたちのやりとりをみていると、競争しなくていい。ありのままでいいという人間らしい暮らしの風景があります。車窓の外に見えるいなか風景も車内の雰囲気に合っていて、ほっとできました。

下車した新飯塚駅の構内にひな人形が展示されていたので写真を撮りました。

なかなか上手にお人形さんを並べてありました。

ホームとホームをつなぐ、空中に浮かぶ橋のような部分の自由通路に飾ってありました。(駅構内の跨線橋(こせんきょう)という部分です)

駅の近くに『飯塚市歴史資料館』という展示施設があったので中に入って見学しました。

弥生時代ぐらいからの石器や青銅器等の展示や古墳のことがらなどが充実していました。

このあたりは、古代からの長い歴史がある地域で、一時期栄えた炭鉱の歴史は、江戸時代以降150年間ぐらいの長さしかなかったのだなあと年表をながめながら考察しました。

資料館の中にある広い部屋でもたくさんのおひな様飾りのお人形が展示されていました。圧倒されました。たいしたものです。

今日はもう3月4日(土)なので、3月3日のひな祭りの日を過ぎてしまいましたが、遅ればせながらご紹介しておきます。資料館では、3月21日(火)まで展示されているそうです。

資料館を出たあと、これまた歩いて行ける距離に、元総理の実家があるので見学に行きました。ネットの情報だと、春と秋に一般公開があるということでした。春はひな人形の展示がメイン、秋は紅葉が美しいそうです。

建物は、現在は一族の関連会社が管理されているそうです。総理になられたご本人は、小学校三年生ぐらいまでこちらの家にいて、東京へ行かれたそうです。昭和23年ぐらいのころです。(1948年)

麻生大浦荘(あそうおおうらそう)というところです。林に囲まれた小高い里山の中にありました。ただし、今春の一般公開はなかったようでひっそりした雰囲気だったので引き返しました。

(追記:2023年5月15日)

ニュースを見ていたら、将棋の藤井聡太竜王が、次回の対局(名人戦七番勝負第4局)を自分たち夫婦がこの時見に行った『麻生大浦荘』で、5月21日と22日に渡辺明名人と行うと知り縁を感じました。藤井君は愛知県瀬戸市出身であり身近に感じるので親近感があります。